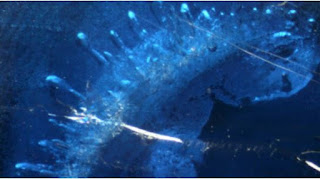

Des bulles d'air figées dans leur mouvement par la matière qui les a emprisonnées en cristallisant instantanément.

Phénomène observable avec une simple loupe 10x.

Photo Gem' Expertise ©

Le spinelle synthétique Verneuil

15 février 2013Bref historique de la synthèse Verneuil

Cet article s'adresse à chaque personne concernée par le milieu des pierres précieuses. Le spinelle synthétique Verneuil se trouve en très grande abondance sur le marché.

Nous

allons nous consacrer aux spécificités de ce cristal gemme reproduit en

laboratoire pour savoir comment le reconnaître rapidement, dans sa

synthèse la plus courante, celle qui porte le nom de son inventeur :

VERNEUIL.

Dès les premières décennies du XXème

siècle, avant même d'être véritablement connu comme pierre naturelle de

grande beauté pouvant être extraite des entrailles de la Terre, le

spinelle a été synthétisé en laboratoire. Dans le mode de synthèse qui

nous intéresse, il s'agit d'une découverte "accidentelle" durant des

travaux de recherches sur la synthèse (synthèse dite par fusion sèche ou

fusion dans la flamme) des saphirs et rubis ardemment menés à

l'époque. Certaines sources rapportent qu'il y a eu une erreur de

manipulation dans les composants de base.

Pour

comprendre les conditions de cette découverte fortuite, il faut

préciser que le spinelle est un oxyde de magnésium et d'aluminium [Mg Al2O4],

c'est-à-dire que si l'on pouvait l'exprimer ainsi, son "ADN" est

composé d'atomes d'oxygène, d'aluminium et de magnésium. Le corindon

(qui regroupe le saphir et le rubis) est différent car c'est un oxyde

d'aluminium Al2O3.

Son "ADN" à lui n'est donc composé que d'atomes d'oxygène et

d'aluminium… Sans magnésium, contrairement au spinelle. Cette "simple"

différence dans la composition chimique de ces deux variétés de pierres

précieuses conduit pourtant à une énorme différence de propriétés des

matériaux gemmes que le gemmologue s'empressera d'exploiter.

Un

deuxième facteur s'ajoute pourtant, et c'est lui le plus important. A

l'état de pureté "absolue", ni le spinelle, ni le corindon ne possèdent

de couleur. Ils restent, si leur composition respecte la formule

chimique évoquée précédemment, totalement incolores.

Comment

la couleur peut-elle alors s'y trouver ? C'est grâce à la présence

d'autres éléments (d'autres atomes qui sont considérés alors comme

impuretés -nommés éléments chromogènes- qui ne font pas partie des

éléments de la formule du cristal parfait) qui vont venir se substituer

aux atomes d'aluminium dans la composition des cristaux, lors de leur

croissance, du fait de leur présence exogène. Le cristal de spinel est

par conséquent un matériau dit allochromatique (les éléments provoquant

la couleur sont extérieurs à sa composition de base, à sa formule

chimique parfaite).

Par

exemple, quand le chrome colore le corindon en rouge, on parle de rubis

car, le corindon incolore, pur dans l'absolu, est devenu rouge par une

présence infinitésimale d'atomes de chrome. Pour le spinelle, c'est

aussi le chrome qui colore la pierre en rouge. Au final, la présence de

ces atomes piégés (ou de substitution) lors de la genèse du cristal

offriront la couleur et la beauté recherchées.

Dans

le cas du spinelle synthétique Verneuil, il aura donc fallu que du

magnésium soit inopinément interverti ou confondu avec celui d'un

élément colorant destiné à colorer du corindon pour que quelque temps

plus tard, Auguste Victor Louis Verneuil (1856-1913) chimiste

dunkerquois et inventeur de cette synthèse prometteuse donne son nom à

la gemme de cette étude : le spinelle synthétique Verneuil.

Zoom sur des bulles d'air figées lors de la cristallisation de la matière.

Investigations à la loupe 10 x

La compréhension du principe de fabrication de cette synthèse rend plus aisée la recherche des inclusions dans le matériau synthétique obtenu.

De

nombreux sites détaillent cette synthèse sur Internet. On prend les

composants de départ à l'état de poudre (état solide - aluminate de

magnésium [Mg Al2O4],

dans le cas du spinelle incolore) que l'on fait fondre au contact d'une

flamme (il faut plus de 2000° C). La poudre passe donc à l'état de

liquide (elle a fondu), et "tombe" par simple gravitation sur un germe

situé plus bas que la flamme. Puis la matière première change à nouveau

de contexte thermique et donc d'état (il fait plus froid en quittant la

flamme) et se solidifie en un temps record mais cette fois-ci dans un

monocristal sur une amorce que l'on met en rotation (un peu comme une

flaque se figerait en glace une fois la température nécessaire

atteinte).

L'aluminate

de magnésium, en continuant d'être saupoudré régulièrement va faire

grossir le germe cristallin par couches concentriques. Certaines bulles d'air (inclusions

gazeuses) présentes à différents stades du processus vont venir

s'enchâsser dans la matière cristallisée. C'est elles que l'on doit

rechercher à l'observation. Elles peuvent avoir différentes formes, mais surtout celle dite "télescopée".

Très

fréquememnt incolore, bleu ou rose, le vert se rencontre aussi.

Beaucoup de ces spinelles synthétiques, une fois taillés, sont purs à la

loupe 10x.

Une singularité dans sa composition

A noter que le spinelle synthétique Verneuil fait un peu exception aux

règles de nomenclature. Il est en effet toléré de traiter ici de

spinelle synthétique même si le procédé ne reproduit pas rigoureusement

à 100 % la même composition chimique que le spinelle naturel. L'analyse

chimique de cristaux révèle que les proportions des quantités d'atomes

dans la formule chimique naturelle du cristal [Mg Al2O4] ne sont plus les mêmes dans les Verneuil : le rapport de la quantité d'aluminium dans un Verneuil

par rapport à celle du magnésium y est plus forte. Il s'agit d'une

singularité propre au spinelle dans ce mode de fabrication. C'est un

atout énorme pour le gemmologue qui va pouvoir "lire" ce changement de

composition avec un simple polariscope!

Le

spinelle a le même caractère optique que le diamant, c'est à dire qu'il

est isotrope (iso = même et trope = comportement). Ainsi, un rayon

lumineux qui traverse un cristal de spinelle est simplement réfracté (et

monoréfringent - dévié et ralenti de son parcours initial).

Mais

comme indiqué précédemment, le spinelle synthétique Verneuil comporte

des différences de dosages dans le rapport Aluminium et Magnésium. Ceci

génère dans la structure du cristal des tensions dont les causes

endogènes vont s'identifier lors du passage de la lumière dans le

cristal. L'utilisation du polariscope (filtres croisés #) illustre cela

très distinctement, et on parlera d'anomalies de polarisation.Un comportement bien spécifique AU POLARISCOPE EN FILTRES CROISES

Recherche

des anomalies singulières au polariscope en filtres croisés. Attention,

il ne s'agit pas comme pour le verre de lignes vermiculées au contour

bien défini.

Le

polariscope est, avec la loupe, un outil de base indispensable en

gemmologie. En plaçant un spinelle sur la table de celui-ci, en veillant

à croiser les filtres (le fond doit donc être noir), il est possible,

tout en prenant bien soin de faire tourner la pierre posée à l'étude, d'y détecter des figures d'apparence filandreuses

(nommées parfois lignes tigrées ou tatamis) qui semblent littéralement

se mouvoir en traversant la pierre. Ces lignes peuvent évoquer des

nuages noirs visionnés en vitesse accélérée, qui se déplacent très

rapidement, toujours dans la même direction, à l'infini, du moins, tant

que l'on fait tourner la pierre. Il

s'agit de figures d'extinction anormales plutôt remarquables dues à des

tensions internes dans le cristal, elle même générées par le

"non-respect" des proportions des éléments constitutifs du cristal de

synthèse par rapport au cristal naturel*.

L'idéal

étant de pouvoir combiner la lecture au polariscope (et dans ce cas, il

faudra un polariscope de table) avec la loupe 10 x pour les observer au

cœur de plus petites pierre. Cette figure d'extinction est vraiment

très particulière. Combinée à quelques autres éléments (présence de

bulles téléscopées, couleur parfois singulière et IR), on obtient le

diagnostique recherché. Enfin, et pour rappel, la présence des bulles

(télescopées ou irrégulières et déchiquetées, parfois en forme de toiles

d'araignée hexagonale) est beaucoup plus facile à détecter dans ce

cadre d'observation (POL # et loupe 10x) et leur relief est

particulièrement mis en valeur.

Ces lignes représentent les tensions présentes dans la matière, au cœur du cristal.

Pour aller plus loin

Le

changement de proportions par rapport au référent naturel engendre une

densité modifiée aussi; elle est plus importante (3,61 à 3,67). L'indice

de réfraction est également concerné: on obtient des valeurs situées

entre 1,725 et 1,730 et plus généralement 1,728.

Sont exploitables encore d'autres outils : les lampes à UV et le filtre de Chelsea qui donnent de bons éléments de convergence.

Grâce

à ce procédé de fabrication Verneuil, ont été produites des myriades

industrielles de corindons synthétiques (rubis, saphir, saphir de

différentes couleurs et étoilés) en plus des spinelles synthétiques de

différentes couleurs. Les délais de productions très courts et le prix

de revient des matériaux obtenus (tous de la famille des oxydes) ont

permis d'atteindre des courbes de productions particulièrement

révélatrices.

Comme

il est très courant de trouver des synthèses Verneuil sur le marché, il

est essentiel de rester très vigilant. Internet se révèle être un

nouveau vivier de pierres synthétiques ou d'imitation frauduleusement

annoncées comme étant naturelles.

Les

beaux spinelles naturels sont très rares ! Issus des plus beaux

gisements ils trouveront aisément une âme à séduire. Leur histoire

personnelle évoquée dans "Gemmes de beauté, gemmes oubliées" nous prouve qu'ils atteignent allègrement les places d'exception auxquelles ils sont réellement destinés.

Commentaires

Enregistrer un commentaire